床下収納って何入れる?入れていいもの・いけないもの、活用方法を紹介

床下収納の存在は知っていても、「何を入れると良いのか」「具体的にどう活用すればいいのかわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

床下収納は、限られた居住空間でも、見た目をすっきりとさせながら日用品やストック品を効率よくしまえるのが大きな魅力です。

今回は、そんな床下収納のメリット・デメリット、注意点や収納アイデアについても詳しく解説します。

-

床下収納とは

-

床下収納のタイプ

-

床下収納には何を入れる?

-

床下収納に入れてはいけないものとは?

-

床下収納がもたらすメリット

-

床下収納におけるデメリット

-

床下収納を使用する際の注意点と対策

-

床下収納をもっと便利に使うアイデア

-

床下収納をもっと上手に活用しよう

床下収納とは、住宅の床の下に設けられた収納スペースのことを指します。

主に日本の住宅で見られる設備で、限られた空間を有効活用するために使われています。

建築基準法により、一般的な木造住宅では、地面から床の上面までを45cm以上の高さを確保することが定められています。

そのため、床下には一定のスペースができる構造になっています。

キッチンや洗面所の床下に設けられていることが多く、普段あまり使わないものをしまっておくのに便利です。

床下は、生活動線を邪魔することもないため、収納にぴったりの空間と言えます。

床下収納のタイプ

床下収納にはいくつかのタイプがあります。

ここでは代表的な3つのタイプをご紹介します。

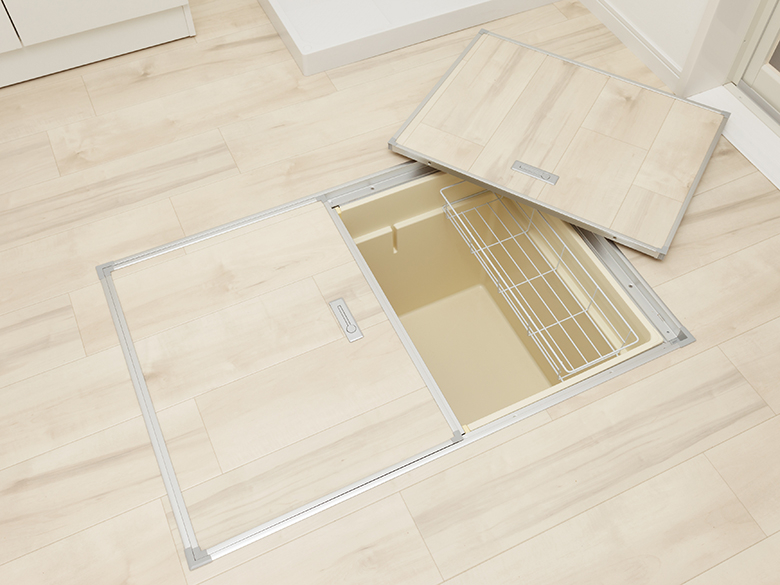

開閉口が蓋のタイプ

開閉口が蓋のタイプは、蓋を真上に持ち上げて取り外す構造になっています。

そのため間口が広く、物を出し入れしやすいことが特徴です。

最も一般的でシンプルな構造のため壊れにくいというメリットがあります。

一方で、蓋を持ち上げる必要があるため、毎回の開け閉めがやや面倒と感じるかもしれません。

また、蓋を一時的に置くためのスペースを確保する必要があります。

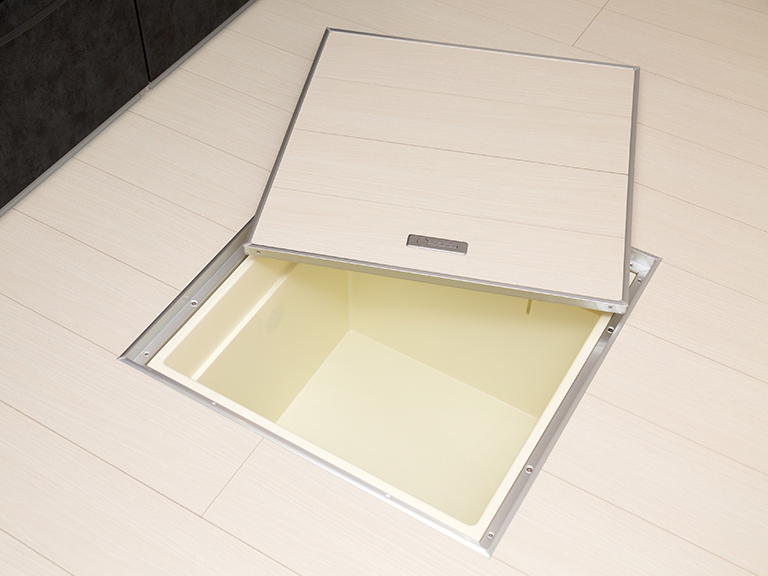

開閉口が扉のタイプ

扉タイプの床下収納は、観音開きや片開きなどの扉がついた構造で、間口が比較的狭いため小物や日用品の収納に適しています。

また、軽い力で開閉できるため、片手でも無理なく出し入れできるのが特徴です。

その反面、収納している最中に扉が閉まり、誤って指を挟む可能性もあるため注意しましょう。

大きな物を収納したい場合は他のタイプが向いている場合もありますが、扉タイプは日常使いにぴったりです。

収納スペースがスライドするタイプ

収納スペースがスライドするタイプは、床下のかごがレールに沿って動く構造です。

他のタイプとは異なり、一つの間口に複数のかごが設置されていることが多いため収納力に優れています。

しかし、物を入れすぎるとスライド部分がスムーズに動かなくなることもあるため、ある程度の余裕を持って使うのがポイントです。

床下収納には何を入れる?

限られた床下スペースを最大限に活用するには、何を収納するかをしっかり見極めることが大切です。 ここでは、床下へ収納するのに向いているものを具体例とともにご紹介します。

・ 保存性の高いもの

・ あまり使わないもの

・ストックしておける日用品

・軽くて出し入れしやすいもの

保存性の高いもの

缶詰や瓶、未開封の飲料水や食用油など、保存性の高い食料品は、床下収納に向いています。

防災用の備蓄品として、これらを床下へ保管している家庭も少なくありません。

ただし、保存性が高いものでも賞味期限があるため、定期的に中身を見直し期限が近づいているものがないか確認しておくことが大切です。

あまり使わないもの

ホットプレートやガスコンロ、大きめの鍋などのあまり使わない調理道具は、床下収納にしまっておくとキッチンまわりをすっきり使うことができます。

さらに、クリスマス用の特別な食器やお正月の重箱など、年に一度しか出番のない季節用品の収納にもぴったりです。

ただし、重量のあるものを収納すると、出し入れの際に腰や膝へ負担がかかることもあるため注意が必要です。

ストックしておける日用品

ティッシュやトイレットペーパー、キッチンペーパー、ゴミ袋など、かさばる日用品は床下収納にしまっておくのに適しています。

まとめ買いしておくと場所を取りますが、床下収納を活用すれば生活空間をすっきり保つことができ、日常使いにも便利です。

軽くて出し入れしやすいもの

床下収納には、使い捨ての食器セットなど軽いアイテムを入れておくのもおすすめです。

軽いものなら、出し入れも負担が少なく、必要になった場合にも簡単に取り出せて便利です。

床下収納に入れてはいけないものとは?

使用頻度の低いものをしまっておける床下収納ですが、実は入れないほうがよいものもいくつかあります。

後々のトラブルを避けるためにも、注意しておきたいポイントを確認しておきましょう。

床下収納に向いていないものの特徴は、主に以下の5つが挙げられます。

・ よく使うもの

・ 傷みやすいもの

・賞味期限の早いもの

・高温多湿に弱いもの

・重さのあるもの

よく使うもの

他の収納場所と比較すると、床下収納は出し入れがしづらく、体への負担も大きくなりがちです。

そのため、よく使うものを入れると、不便に感じることがあります。

傷みやすいもの

床下は室内と比べて湿気がこもりやすいため、収納したものが傷みやすくなります。

外気の出入りが少ないことから、カビや腐敗が発生しやすいため、十分な注意が必要です。

賞味期限の早いもの

床下への収納は、出し入れを手間に感じやすく、次第に開ける機会が減ってしまうこともあります。

そのため、賞味期限が短く、保存性の低い食品の収納にはあまり向いていません。

高温多湿に弱いもの

床下は高温多湿になりやすく、温度や湿度の影響を受けやすいものは収納に向いていません。

例えば、革製品はカビが生えたり変色したりする恐れがあります。衣類や書籍も、湿気によってカビやシミが発生しやすくなります。

また、精密機器は湿気に弱く、故障の原因になることもあるため注意が必要です。

こうした湿気に弱いものは、風通しが良く温度管理がしやすい場所に保管するのが好ましいでしょう。

重さのあるもの

床下収納からものを出し入れするには、体をかがめる必要があるため、腰や膝に負担がかかりやすくなります。

特に重さのあるものの収納は避けた方が安心でしょう。

床下収納がもたらすメリット

床下収納は、限られたスペースを有効に使いたい方にぴったりの収納です。

ここでは、日々の生活を快適にするさまざまなメリットをご紹介します。

収納スペースが増える

床下収納があると、スペースにゆとりができるため、多くの物を入れることができます。

特にキッチンや洗面所など物が多くなりがちな場所では、その効果を実感しやすくなります。

部屋の中が片付く

床下収納を上手に活用することで、かさばる物や普段あまり使わない物もすっきりしまえます。

その結果、床や棚の上に物が散らばらず、部屋全体が整った清潔感のある空間になります。

生活感を抑える

限られた住空間を効率的に使うためには、床下収納がぴったりです。

見せたくない生活用品や日常的に使わない物を人目に触れることがない場所にしまえるため、雑然とした物が視界に入らず、生活感を抑えたスタイリッシュで落ち着いた空間を作ることができます。

誤飲・いたずら防止になる

小さな子どもやペットがいる家庭では、誤飲やいたずらによる事故が心配されます。

床下収納は、そういった危険を未然に防ぐための有効な手段のひとつです。

掃除用品や薬品、細かい日用品など、誤って口に入れると危険な物を床下にしまっておくことで、子どもやペットの手が届かない場所に安全に保管することができます。

床下の点検に活用できる

床下は湿気やシロアリの被害、配管の劣化など、目に見えないトラブルが発生しやすい場所です。

床下収納は、収納ボックスを持ち上げるだけで簡単に取り外せることが多く、点検が必要なときにすぐアクセスできます。

そのため、床下でトラブルが発生しても、早期に発見・対応できるのがメリットです。

床下収納におけるデメリット

床下収納は限られたスペースを有効活用できる便利な設備ですが、実際に使ってみると不便さや問題点が見えてくることも少なくありません。

快適な住環境を保つために知っておくべきデメリットをご紹介します。

物の出し入れがしづらい

床下に物を収納する際は、床よりさらに低い場所へ手を伸ばすことになります。

そのため、特に重量のある物を出し入れする際は、腰や膝に負担をかけないよう慎重な動作を心がけましょう。

中身の存在を忘れてしまいやすい

床下収納は目に触れにくい場所にあるため、一度収納した物の存在を忘れてしまう可能性が高いです。

長期間使わない物を入れた場合、どこに何をしまったのか把握しづらくなり、必要な際すぐに取り出せないという不便さがあります。

中にしまった物の存在は、月に一度や季節の変わり目など、定期的に床下収納を開けて中身を確認する習慣をつけることで、忘れにくくなります。

床に段差ができる

床下収納がある場合、床の一部に微妙な段差が生まれることがあります。

この段差がつまずきの原因となり、日常生活の中で思わぬ支障をきたす可能性も。

特に、小さな子どもや高齢者のいる家庭では注意が必要です。

対策としては、床下収納の上にマットを敷くことで、つまずきのリスクを軽減でき、開閉口を目立たなくできます。

湿気がこもりやすい

床下収納は床下の空間を利用しており、通気性があまり良くないため、湿気がこもりやすいです。

特に梅雨時には湿度が上がりやすく、収納した物にカビやにおいが発生する恐れもあります。

定期的に床下の収納ボックスを取り外して風を通し、掃除するとよいでしょう。

床下からすきま風が入る

気密・断熱性の高い住宅でも、床下収納部からの空気や熱の漏れによって、その性能が損なわれることがあります。

なかでも、冬場には床下からの冷気が漏れ出し、室内が冷えやすくなります。

足元の断熱対策を心がけましょう。

床下収納を使用する際の注意点と対策

床下収納は便利な設備ですが、その一方で、使用時にはいくつかの注意点もあります。

適切な対策をすることで、トラブルを防ぎ、より快適に活用することができます。

ここでは、あらかじめ知っておきたい床下収納の注意点と、その対策をご紹介します。

湿気に注意

床下は直射日光を避けられるため涼しい環境を保てるというメリットがあります。

その一方で、湿気がこもりやすいというデメリットもあるため、保管するものには注意が必要です。

なかでもキッチンにある床下収納は、水回りに近いため湿度が高くなりやすく、カビの発生に繋がる可能性があるでしょう。

対策

・除湿剤を使用する

・床下に新聞紙を入れて湿気を吸収させる

効果的な対策は除湿剤を使用することですが、新聞紙を床下へ入れることでも、代用ができそうです。

害虫被害に注意

床下収納へ入れた食材が傷んでくると、虫が発生するおそれがあります。

ひとたび虫が発生すれば、他の食材にも悪影響を及ぼす危険性が考えられます。

特に、湿度が高くなりやすい時期は繊細な食材は床下へ収納しないほうが無難です。

対策

・密閉容器を使用する

・防虫グッズを活用する

食材を、密閉できる保存容器に入れることで、害虫の寄りつき防止が期待できます。

また、市販の防虫剤を使用することも効果的です。その際は、食品用の安全なタイプを選択しましょう。

重いものの出し入れに注意

床下に重いものを収納すると、取り出すときに足腰に負担がかかりやすくなります。

また、床下収納が過度な重量に耐えられず、沈んでしまう可能性も。

中のかごが破損となれば、修理代もかかってきてしまいます。

対策

・使用頻度の低いものを収納する

・重いものは小分けして分散させる

頻繁に取り出す必要のない、備蓄用の水・お米・防災グッズなどを収納することで、出し入れする際の身体への負担を軽減できるでしょう。

1ケースのペットボトル飲料など、小分けのできるものは分散して収納することで、床下収納庫の破損の回避に繋がります。

ホコリの蓄積に注意

床下収納は、蓋を開け閉めする際にホコリが入りやすい場所でもあります。

湿気がこもった床下収納にホコリが溜まると、カビの発生を増進させる恐れがあるため注意が必要です。

対策

・蓋を開けて定期的に換気をする

・こまめな掃除をする

床下収納の蓋を開けて換気や掃除を行い、清潔な状態を保てるようにしましょう。

ときには収納庫のかごを取り外し、中性洗剤などを使用した、拭き掃除を行うとより安心です。

仕上げには、乾いた布で水分を拭き取り、しっかりと乾燥させることが大切です。

食材の賞味期限に注意

床下収納に食材を収納した場合、賞味期限に注意しないと、食材を腐らせてしまう可能性があります。

気づかないうちに傷んでしまうのを防ぐためにも、定期的に確認する習慣をつけておきましょう。

対策

・ラベルを貼る

収納したものにラベルを貼り、中身の品名や賞味期限を書くと一目でわかりやすくなります。

床下収納をもっと便利に使うアイデア

床下収納をより効率的に活用するための工夫として、100円ショップなどで手に入る便利なアイテムを使ったアイデアをご紹介します。

収納ボックスで仕切る

床下収納を効率的に使うためには、収納ボックスの活用がおすすめです。

小分けにして分類できるボックスを使えば、中身がひと目で分かるようになり、必要な物をすぐに取り出せるようになるでしょう。

タグを付ける

ボックスや袋の外側にタグやラベルを付けておけば、「何がどこにあるか」がひと目でわかるようになります。

食品を収納する場合は、賞味期限などを記載しておくと、食品ロスの回避に繋がります。

持ち手のあるかごや紙袋を使う

収納スペースが深い床下では、ものの出し入れに手間取ることもありますが、持ち手の付いたかごや紙袋を使えば、簡単に引き出すことができます。

こうしたひと工夫が使い勝手を向上させ、収納庫内の整頓にも繋がり、足腰の負担も軽減されるでしょう。

突っ張り棒で仕切りを作る

ケースを使ってもうまくスペースに収まらないときには、突っ張り棒の活用がおすすめです。

床下収納の中に設置するだけで仕切りとして使え、収納するもののサイズに合わせて自由に調整できます。

また、床下収納の両端に突っ張り棒を2本渡し、その上に収納ケースやカゴを引っ掛ける方法も便利です。

重いものは避ける必要がありますが、スポンジや保存袋などの軽いものを収納するのに最適で、床下収納の深さを無駄なく使えます。

コの字ラックを活用する

深さのある床下収納には、コの字型の台やラックの設置が効果的です。

高さが出ることで出し入れしやすくなり、上下のスペースを有効活用できます。

使用頻度の高いものは上段にまとめておくと、必要なときにスムーズに取り出せて便利です。

蓋付き収納ボックスに入れる

ここまでは、種類ごとに仕切ったり、中身がひと目でわかるようにするアイデアをご紹介してきましたが、蓋付きの箱にまとめて収納する方法もおすすめです。

たとえば、防災グッズなどを緊急時にすぐ持ち出したいとき、必要なものを冷静に選ぶ余裕がないこともあります。

あらかじめ必要なものをまとめて収納ボックスに詰め、床下収納に保管しておくことで、万が一のときにも落ち着いて対応することができるでしょう。

床下収納をもっと上手に活用しよう

床下収納は、限られた空間を有効活用できる設備です。

防災グッズや日用品のストック置き場としても活躍する一方、定期的な中身の確認や湿気対策、出し入れのしやすさを工夫する必要があります。

使い方や注意点をよく理解したうえで、床下収納を暮らしに役立てていきましょう。

床下収納を上手く活用するのだ~

- ニッショー.jp

- サガッシーのなるほどふむふむ

- 床下収納って何入れる?入れていいもの・いけないもの、活用方法を紹介

愛知・岐阜・三重で50年以上、地域密着の直営主義でお部屋探しを提供している不動産会社【ニッショー】が運営するWebマガジン。

思わず「なるほど〜」「ふむふむ」とうなずけるようなイチオシ情報をサガッシーとともにお届けします!