子どものお留守番は何歳から安心?お留守番に潜むリスクと安全対策とは

海外では、子どもだけでお留守番をさせると違法になる国もありますが、現在の日本にはそういった法律がないため、お留守番の基準となる年齢がありません。

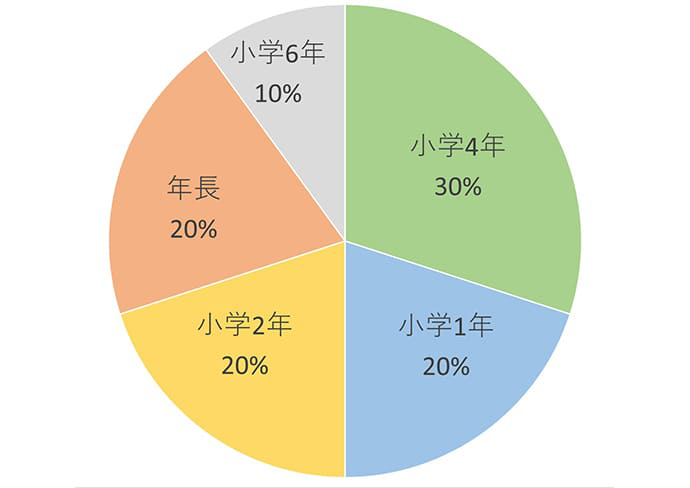

では多くの家庭では、何歳くらいから子どもだけでお留守番をさせているのでしょうか。アンケート結果と一緒に見ていきましょう。

小学校に上がってからお留守番をする子が多い

現在の日本には、お留守番の年齢に関するルールはありませんが、不測の事態が起こったときに正しく判断をするのは低年齢だと難しいかもしれません。

アンケートを見てみると、初めて留守番をさせた時期で一番多かったのは「小学4年生」で30%、次いで「小学2年」「年長」とういう結果に。

一般的に、小学校へ上がってからお留守番をさせるという家庭が多いようです。

(※ニッショー調べ)

子どもの成長度合いは個人差が大きいため、どのタイミングで始めるかは保護者の判断で決めるのが良いでしょう。

頻度と時間はどれくらい?

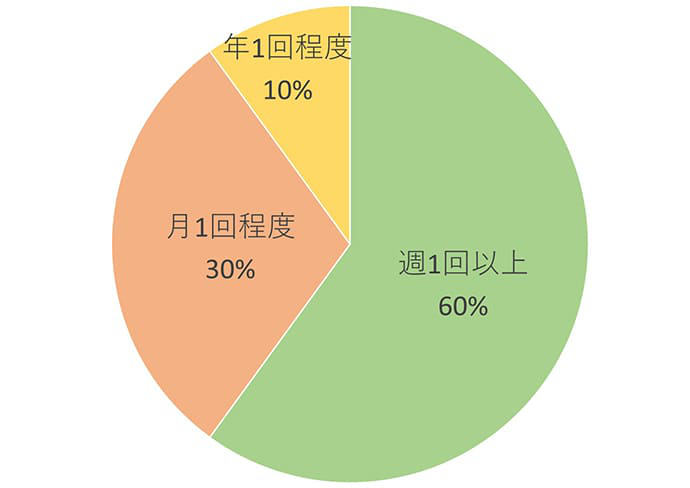

お留守番をさせる頻度は家庭によって様々。

「週1回以上」お留守番させる家庭は、半数以上を占めています。

また、1回あたりのお留守番時間は「1時間以上~2時間未満」が約30%で一番多い結果に。

しかし、いくらしっかりしたお子さんでも長時間のお留守番では心細くなってしまうことも。

「お留守番は怖いもの」とういうイメージがつかないよう、はじめは30分~1時間くらいから始めて、少しずつ時間を延ばしていくと安心でしょう。

お留守番の理由は?

子どもだけでお留守番をさせる理由は何があるのでしょうか。

・兄弟の習い事の送迎

・仕事で親が不在

・学童に行きたくないと言ったため

アンケート結果から

お留守番は、週1回以上で「買い物」や「兄弟の習い事の送迎」などを理由に、2時間未満の短い時間でお願いすることが多いようです。

お留守番中のお子さんの様子は?

お留守番中のお子さんは、どのように過ごしてどんな様子だったのでしょうか。

・誰から何も言われない自由を満喫。

・テレビを見ていて楽しそうでした。

・宿題が終わったら1時間テレビorゲームタイム。

・室内の場合YouTubeやゲーム、敷地内の庭でボール遊び。

・YouTubeかゲームをしていると問題ありませんでした。

・30分のアニメを見せて、このアニメが終わるまでには帰ってくるよと伝えました。

・おやつを食べていた。

安心して留守番を任せられるのは何歳?

「いつから安心してお留守番を任せられる?」という質問には、こんな回答がありました。

・<小学校低学年>宅配が来ても出なくて大丈夫等のルールを理解できれば小学校低学年でも大丈夫だと思います。

・<小学生>登校や下校などで子供だけで行動する事も多くなるので、留守番させても大丈夫なのではないかと思います。

・<小2>外出時ドキドキするから。

・<小学校4年生以降>宅配便等の対応もそれなりにできるようになる為。危険察知能力がしっかり身につくのが10才前後かと。個人差はあると思いますが。

・<4年生くらい>キッズケータイを持たせたので何かあれば連絡がとれるようにしました。宅急便などの突然の訪問客など、大体のルールが判断つくので。また、突然お友達が遊びに来て誘われた場合も、すぐに行く場合はお茶を持参する、カギをかける、または後で合流するなどきちんと事前に教えたルールを守れるので。

・<小学5年くらい>急に寂しくなっても、自分の気持ちをある程度落ち着かせることができるため。

・<中学1年生>スマホを持ち始めるとある程度自分で解決できるようになった為。

・<中学1年以降>小学生だと何かあったとき対処できないと思います。料理でコンロの火を付けたりハサミやカッターで怪我したりといった不安があります。

・<中学生>短時間であれば小学生でも可能だが、長時間で考えると中学生くらいまでは不安を感じます。(食事の準備等の関係もあるため)

・女の子は、大学生でも心配。

子どもだけにお留守番させるときのリスクは?

お子さんが一人でお留守番をさせる際、どんな危険があるのか見ていきましょう。

不審者

小さなお子さんを一人にさせる一番のリスクは犯罪に巻き込まれることです。

お留守番中、不審者が鍵のかかっていないドアから侵入したり、窓ガラスを割って侵入してくることも考えられます。

また、訪問者を装って侵入しようとする不審者もいるかもしれません。

火事や地震

火事の原因は、電化製品や配線からの発火や子どもの火遊びで起こる可能性があります。また、地震など自然災害はいつ起こるか予想ができません。突然地震が来たらどうすればよいかなど、話し合っておくと安心でしょう。

体調不良

お留守番中にお子さんの体調が急に悪くなることも考えられます。特に低年齢のお子さんは体が未発達のため、体調を崩しやすいものです。

事故

お湯でやけどをしてしまったり、ベランダからの転落やお風呂で溺れるという事故も考えられます。

お留守番をさせるときの安全対策

やむをえずお子さんだけでお留守番させる場合は、事前にルールを決めておいたり、もしもの時の対応方法を話し合っておくとお互い安心でしょう。

防犯対策

-

- 電話やインターホンのルール

- まずは、家に子どもしかいないと知られないようにすることが大切です。

また、荷物が届く予定があるときは荷物が届いてからお留守番をお願いしたり、荷物の到着時間を変更するなどしてお留守番時に訪問者がないようにしておきましょう。

<お留守番時の電話やインターホンのルール>

・発信元の番号が確認できるナンバーディスプレイ機能を利用し、家族からかかってきた場合のみ出る。

・インターホンが鳴っても出ない。

・絶対に扉を開けない。

-

- 見守りカメラの設置

- お留守番中でもお子さんの姿が確認できる見守りカメラがあると安心です。

最近では、スマホに連携して外出先から手軽に確認できるタイプも出ています。

特に低年齢のお子さんがお留守番する際は、見守りカメラを取り入れるのも良いでしょう。

-

- ホームセキュリティを導入

- インターホンを鳴らしても返事がなければ、家に誰もいないと思われて不審者が侵入してくる可能性も。そうなると、お子さんと鉢合わせをして危険な目に遭うかもしれません。

ホームセキュリティのサービスには不審者を検知したり非常ボタンが押されると警備員が駆けつけてくれるサービスがあり、もしもの時でも被害を最小限に抑えることができます。

防災対策

-

- ベランダには出ない

- ベランダには出ないよう事前に話しておきましょう。もし出てしまっても転落に繋がらないようにするため、踏み台になるようなものは置かないようにしましょう。

-

- 浴室には入らない

- 浴室のドアロックをして、お子さんが立ち入れないようにしておきましょう。また、万が一浴室に入ってしまっても溺水事故が起こらないように、湯船の残り湯を抜いておくとなお安心です。

-

- キッチンには近寄らない

- 昼食をはさむ場合など、必要不可欠な場合を除き、むやみにキッチンへ入ることはやめておいた方が無難です。

また、お湯の入った鍋やポットは置いておかないなどの配慮も必要です。

食事をはさむ場合

「お湯をこぼしやけどをする」「レンジで温めすぎてやけどをする」また「アルミカップをレンジで加熱して火花が散る」「ゆで卵をレンジで温めようとして爆発する」などの事故が増えています。

子どもは体験しないことを目の当たりにするとパニックになり、「お留守番が怖い」というイメージがついてしまう可能性も。

お弁当を用意しておく場合は上記のことにも注意が必要です。

また、「レンジで〇分温めてね」とメモをつけておくのも良いでしょう。

気を付けていても、トラブルが起こってしまうことがあります。

パニックに陥ると焦ってうまく思考が働かないため、目のつくところにメモを置いておくと安心でしょう。

助けが必要な時

①まずは、すぐ駆け付けられる保護者(お母さんなど)に電話をする。

②出なかったら、次に繋がる保護者(お父さんなど)に電話をする。

③それでも繋がらなかった時は、110番や119番に電話をする。

セキュリティ設備のついた物件に住む

ホームセキュリティや防犯カメラなどの設備が整っている物件に住むと、もしもの時に安心です。

ホームセキュリティ

非常ボタンが押されたときや、センサーが不審者の侵入や火災などを検知したときには、警備員が駆けつけてくれます。

オートロック

オートロック付きのマンションのエントランスに入るには、専用のキーや暗証番号などが必要になってきます。

そのため不審者を事前にブロックすることができます。

防犯カメラ

防犯カメラが設置してあると、犯罪行為の抑制に期待ができます。

そのため、不審者が犯罪をあきらめてくれる可能性も。

万が一犯罪行為があった場合でも証拠が残せます。

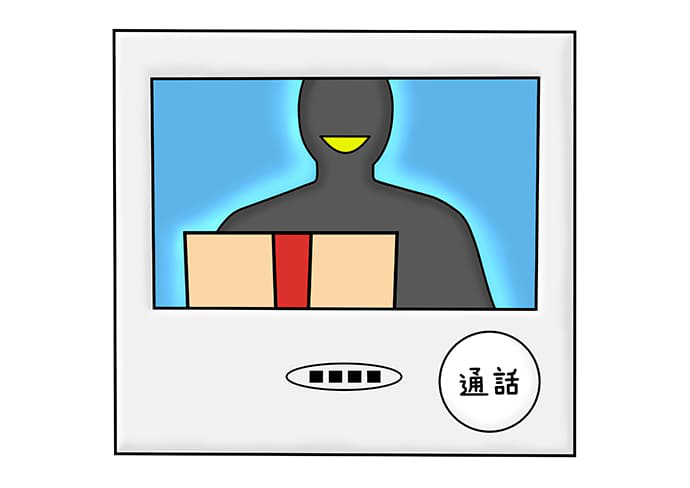

モニター付インターホン

留守番中に訪問者が来た場合でも、扉を開けずに確認ができます。

そのため、応答するかしないかを画面で判断することができます。

お子さんの成長に合わせて留守番の時期を決めると安心なのだ!

- ニッショー.jp

- サガッシーのなるほどふむふむ

- 子どものお留守番は何歳から安心?お留守番に潜むリスクと安全対策とは

愛知・岐阜・三重で50年以上、地域密着の直営主義でお部屋探しを提供している不動産会社【ニッショー】が運営するWebマガジン。

思わず「なるほど〜」「ふむふむ」とうなずけるようなイチオシ情報をサガッシーとともにお届けします!